![]()

Mark L. Grover, “Peru: Fulfilling the Prophecies,” in A Land of Promise and Prophecy: Elder A. Theodore Tuttle in South America, 1960–1965.

J. Vernon Sharp y su esposa, Fawn, pasaron algunas noches inquietas después de recibir una llamada del presidente Henry D. Moyle. Se les había pedido que fueran a la costa oeste de América del Sur para abrir una nueva misión que abarcaría tanto Chile como Perú.[1] Para Vernon, era una oportunidad de regresar a América del Sur, donde había sido uno de los primeros misioneros y un pionero para la Iglesia. Fawn estaba complacida de finalmente ir a un lugar del que había escuchado tanto, pero que nunca había visitado. Serían tres años de crecimiento y alegría, pero también tendrían su cuota de desafíos.

El presidente Sharp finalmente tuvo la oportunidad de terminar lo que había comenzado como misionero en América del Sur. En 1928, al final de su misión, su presidente de misión, Reinhold Stoof, le pidió que trabajara para cumplir una profecía que había estado en la mente de los líderes desde la organización de la Iglesia: proclamar el evangelio a los pueblos indígenas. En 1928, cuando los élderes Melvin J. Ballard y Rey L. Pratt regresaron a los Estados Unidos después de su misión de seis meses, regresaron visitando el norte de Argentina, Bolivia y Perú. El élder Ballard sintió algo especial en la ciudad argentina de Jujuy, que está cerca de la frontera con Bolivia, en parte porque era una ciudad habitada principalmente por población indígena. Después de la visita, el élder Ballard creyó que era el momento de llevar el evangelio a los descendientes de Lehi, quienes habían recibido tantas promesas en el Libro de Mormón. Se pidió a Sharp que fuera a Jujuy con otros dos élderes para cumplir el deseo del élder Ballard.

El viaje no resultó como se esperaba. Primero, hubo un largo período de lluvias y las carreteras y el ferrocarril hacia la ciudad estaban cerrados. Los misioneros entraron a Jujuy en un carro tirado por caballos que se usaba para recolectar basura. En segundo lugar, había escasez de vivienda, y tomó tiempo encontrar un lugar para vivir. Finalmente, la oposición a su presencia, tanto por parte de la Iglesia católica como de un grupo protestante evangélico, fue feroz. Como resultado, los misioneros tuvieron poco éxito en encontrar a alguien a quien enseñar. La oposición hacia ellos se volvió tan maliciosa que recibieron amenazas físicas, les arrojaron naranjas y, finalmente, su contrato de alquiler de un año fue rescindido y fueron expulsados de su apartamento. No tenían dónde vivir y ninguno de los comerciantes les vendía comida. Literalmente fueron obligados a salir de la ciudad. Sharp regresó a Utah, viajando a través de Bolivia y Perú, mientras que los otros misioneros regresaron a Buenos Aires.

Pero lo que Sharp aprendió en esta experiencia sería importante en su tiempo como presidente de misión. Vio cosas perturbadoras entre la población indígena; los que vivían en el norte de Argentina estaban en una situación difícil, apenas por encima de la esclavitud. Se dio cuenta de que los intentos de enseñarles eran difíciles debido a su condición social. Llegó a la conclusión de que en Argentina, en 1928, aún no había llegado el momento de llevar el evangelio a los pueblos indígenas. Sin embargo, más al norte, en Bolivia y Perú, las condiciones no eran tan opresivas. Su recomendación a la Primera Presidencia fue que, si se iba a llevar la obra misional a la población indígena de América del Sur, debía comenzar en Perú. Cuando regresó a Perú en 1959, habían pasado treinta años desde que hizo esa recomendación. Sería su privilegio ser uno de los primeros presidentes de misión en servir en una nación predominantemente lamanita. Su papel como pionero de la Iglesia en América Latina continuaría.[2]

Una breve historia

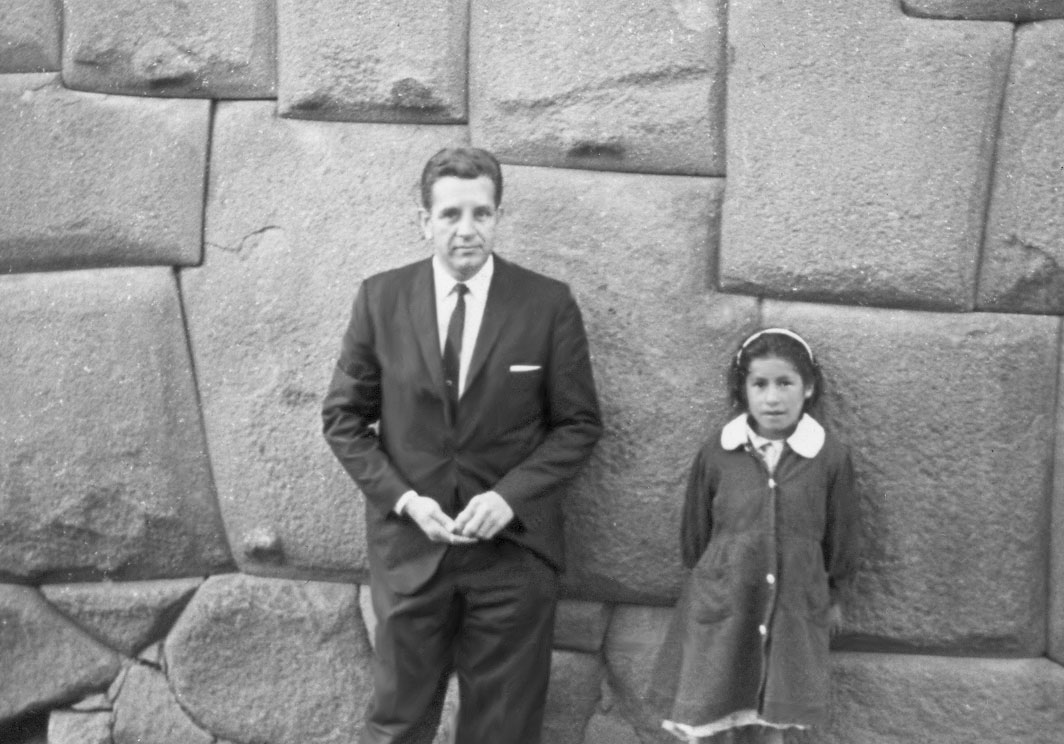

Aunque la mayoría de los expertos en arqueología del Libro de Mormón creen que los descendientes inmediatos del padre Lehi vivieron en Mesoamérica, el presidente Sharp no estaba completamente convencido. Una visita a la ciudad de Cuzco y a las ruinas de Machu Picchu en Perú lo persuadió de que la grandeza del Imperio Inca sugería una civilización de habilidades y avances significativos. Tal vez los pueblos del Libro de Mormón no llegaron primero a América del Sur, pero seguramente su influencia fue importante en la creación de una de las mayores civilizaciones del mundo.

Las grandes culturas de China, Mesopotamia, India y Egipto se desarrollaron en valles fértiles y altamente productivos con grandes ríos. Parte de su grandeza provino de su capacidad para utilizar el agua, fuente de vida, en tierras altamente productivas. Sin embargo, los incas se alejaron de los valles ricos y construyeron una civilización en las cimas de las montañas, en tierras que, a primera vista, parecían incapaces de generar prosperidad económica. Su civilización estaba centrada en la ciudad de Cuzco, a 11,400 pies de altura y por encima de la línea arbórea.[3]

Su logro es aún más asombroso considerando los desafíos adicionales que enfrentaron. La comunicación se mantenía a través de un sistema de caminos de alta montaña que irradiaban desde Cuzco. Corredores altamente entrenados recorrían estos caminos, algunos de los cuales fueron tallados en roca sólida, mientras que otros se construyeron con puentes colgantes que atravesaban profundos cañones. Su reino se extendía desde el norte, en el actual Ecuador, hasta el sur, en la actual zona norte de Argentina.

Los incas tenían pocos animales domesticados, siendo los más importantes la llama y la alpaca, que se usaban como animales de carga, aunque ninguno era particularmente hábil en esta tarea. El concepto de círculo no era importante en su mundo, por lo que nunca desarrollaron la rueda, y aun así fueron capaces de construir sofisticados puentes y sistemas de irrigación en terrenos accidentados. No tenían conocimiento del hierro, pero eran expertos metalúrgicos en el uso del cobre y el estaño para fabricar bronce. Más impresionante aún, fueron capaces de cortar enormes piedras de varias toneladas, transportarlas largas distancias y construir grandes muros sin mortero, tan perfectamente ensamblados que no cabe un papel entre las piedras. Durante cientos de años, estos muros han resistido muchos de los poderosos terremotos comunes en la región.

Su sistema político era igualmente impresionante. El gobernante era llamado el Inca y controlaba políticamente una extensa región geográfica. Sus comunidades estaban organizadas para aumentar la producción agrícola de la manera más eficiente. Almacenaban una parte de todos sus alimentos para alimentar a la población en tiempos de hambruna. No tenían un concepto de propiedad privada, y todos trabajaban por el bienestar de la comunidad. Poseían un sistema religioso altamente sofisticado, con una creencia en el regreso de un Dios blanco, aunque no era tan prevalente como entre los aztecas en México. El hermoso asentamiento de Machu Picchu, construido antes de la llegada de los españoles, se convirtió en un símbolo de la grandeza del Imperio Inca. Nunca fue encontrado por los españoles, pero fue descubierto en el siglo XX.[4]

Los primeros europeos en llegar a Perú eran blancos, pero definitivamente no tuvieron el impacto positivo en la sociedad andina que los incas habían esperado. Liderados por el explorador español Francisco Pizarro, un grupo de menos de doscientos hombres con veintisiete caballos derrocó por completo al Imperio Inca, que contaba con más de doce millones de personas, y tomó el control de toda la región en poco más de un año. Aprovechando la disensión entre los gobernantes e implementando engaños y traiciones, ingresaron a la ciudad capital de Cuzco en noviembre de 1533 y, poco después, el Imperio Inca quedó bajo el control español.

El propósito principal de los españoles era la extracción económica y la exportación de bienes a Europa, especialmente metales preciosos. Se instaló un gobierno español y se estableció la ciudad de Lima como la capital, principalmente por su ubicación portuaria. Lima se convirtió en una ciudad grande y hermosa, conocida por la belleza de su arquitectura.

La conquista española fue catastrófica para la población local. Los españoles establecieron un sistema de producción económica que explotaba la mano de obra de los nativos. La concesión de tierras a los conquistadores incluía el control sobre la población indígena para proporcionar trabajo. La presencia de trabajadores en la tierra era esencial, y muchos fueron trasladados de sus tierras tradicionales a los lugares de mayor valor para los conquistadores, principalmente las zonas mineras, con el fin de extraer metales preciosos para los españoles. Las enfermedades y el trabajo excesivo tuvieron un efecto devastador.

Los cambios religiosos fueron igualmente destructivos. La estrecha relación entre la Iglesia y el Estado en el dominio español resultó en la destrucción de las religiones nativas en favor del catolicismo. Los lugares de culto indígena fueron destruidos y se construyeron iglesias católicas sobre sus ruinas. Se llevaron a cabo conversiones forzadas, y las evidencias físicas del culto precolombino desaparecieron. Sin embargo, la aceptación externa del catolicismo ocultó la continuidad de algunas creencias nativas dentro de los rituales de la Iglesia Católica.

Perú se convirtió en una sociedad dividida entre su pasado indígena y las nuevas estructuras de la sociedad española. Las diferencias fueron a menudo geográficas, con las áreas costeras siendo mayormente europeas y la sierra manteniendo una fuerte influencia indígena. Esta influencia geográfica en la cultura continúa hasta el día de hoy. En la costa, la cultura es en gran parte europea o mestiza, mientras que en las comunidades andinas la mayoría de la población es indígena y las lenguas principales son el quechua y el aymara. Esta división también es económica, con poca de la riqueza en manos de los pueblos indígenas.

Como centro económico del imperio español en Sudamérica, Perú fue la capital política que controlaba la mayoría de los territorios reclamados por España. A medida que las regiones fuera de Perú comenzaron a desarrollarse, se establecieron unidades políticas locales, pero Perú mantuvo su importancia para España. A principios del siglo XIX, el control español sobre sus colonias americanas comenzó a debilitarse. Sin embargo, Perú mantuvo su relación con España por más tiempo que la mayoría del continente. Era el centro del poder, y los deseos de independencia no eran tan fuertes en Perú como en otras áreas. En 1820, después de liberar Chile, el libertador argentino José Francisco de San Martín avanzó por la costa oeste y finalmente logró reunir suficiente apoyo para marchar sobre Lima, donde declaró la independencia de Perú el 28 de julio de 1821. Debido a conflictos políticos, San Martín dejó el país, y el libertador del norte de Sudamérica, Simón Bolívar, llegó a Lima y logró asegurar la independencia definitiva en diciembre de 1824.[5]

Desde la independencia, Perú ha tenido una serie de gobiernos con algunos elementos democráticos. Gobernado principalmente por un partido conservador controlado por las élites, en el siglo XX Perú fue influenciado significativamente por un partido socialista, la APRA (Alianza Popular Revolucionaria Americana), liderado por Víctor Raúl Haya de la Torre. A finales de la década de 1950, cuando La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días llegó a Perú, el país estaba gobernado por Manuel Prado y Ugarteche, miembro de una poderosa familia bancaria y parte de la élite conservadora. Fue un período de dificultades económicas e inflación, lo que llevó a un golpe militar en 1968 dirigido por el general Juan Velasco.

La Iglesia en Perú

Los líderes de la Iglesia habían hablado de Perú mucho antes de que los misioneros finalmente llegaran en 1956. En 1851, cuando el élder Parley P. Pratt regresaba a casa de su misión en Chile, escribió una larga carta a Brigham Young describiendo su experiencia. En esta carta, sugirió que, de haber ido a Perú en lugar de Chile, probablemente habría tenido más éxito, principalmente porque había más libertad de religión. “Si el Perú sostiene sus libertades, se abre un campo en el corazón de la América Española y en la ciudad y nación más grande, mejor informada y más influyente de Sudamérica, para que la Biblia, el Libro de Mormón y la plenitud del Evangelio sean introducidos… Tenía un gran deseo de ir al Perú en este momento.” [6]

El élder Melvin J. Ballard sintió aprecio por Perú cuando regresaba a casa desde Argentina, declarando: ” Nunca he visto en mi vida un grupo de personas más industriosas y trabajadoras que los millones de indígenas que vimos en Bolivia y Perú. Mi corazón se conmovió por ellos con un deseo ansioso, pues los vi… despojados de sus tierras y de su gloriosa civilización, una civilización mucho mejor que la que trajo Pizarro… Tuvimos el privilegio de visitar a los funcionarios gubernamentales tanto de Bolivia como de Perú, y explicar nuestra misión y nuestro deseo de que los misioneros fueran a esas tierras… Es nuestro deseo que se cumplan aquellas preciosas promesas hechas a sus antepasados.” [7]

Con el establecimiento de una misión en Argentina, la introducción de la Iglesia en Perú tendría que esperar treinta años más. Miembros estadounidenses de la Iglesia vivieron en Perú intermitentemente durante muchos años, trabajando en la industria minera o con el gobierno de los Estados Unidos. Durante su gira mundial en 1954, el presidente David O. McKay visitó Perú y sostuvo una reunión con los miembros estadounidenses en el país. Regresó a casa con el deseo de abrir una misión. Un año después, el élder Mark E. Petersen, del Cuórum de los Doce Apóstoles, incluyó a Lima en su gira por Sudamérica y quedó impresionado con el potencial de crecimiento de la Iglesia en el país.[8]

No fue hasta 1956 que las actividades para abrir una misión comenzaron a tomar mayor seriedad. Uno de los factores que impulsó este proceso fue la llegada de Frederick G. Williams y su familia a Lima por motivos laborales en 1956. Williams había sido presidente de misión en Argentina y el primer presidente de misión en Uruguay. Cuando llegó a Lima, las reuniones de la Iglesia se llevaban a cabo en la casa de un ex misionero argentino, Stanley Moore, pero pronto fueron trasladadas a la casa de los Williams. En poco tiempo, varios estadounidenses comenzaron a asistir a las reuniones. El hermano Williams deseaba que hubiera misioneros en Perú y, al igual que lo hizo en Uruguay unos años antes, se puso en contacto con las Autoridades Generales para instar a la apertura de una misión en la región andina de Sudamérica.[9]

En abril de 1956, escribió una carta a la Primera Presidencia indicando que había treinta y tres miembros de habla inglesa viviendo en Lima. Informó que estaban trabajando con alrededor de quince personas de habla hispana que habían mostrado interés en la Iglesia. Solicitó ayuda y orientación:

“Nuestro problema es que no tenemos organización. No pertenecemos a ninguna misión… Sin una organización o autorización, no sabemos exactamente qué o cuánto hacer… Siento que una misión podría establecerse en Perú con mucha ventaja… Hay miles de buenas personas que no están satisfechas con lo que tienen, y estoy seguro de que muchos se unirían a la Iglesia si se les diera la oportunidad.” [10]

En la carta, pidió que el presidente Moyle visitara al grupo en Lima y examinara la situación.

Los planes ya estaban en marcha para hacer exactamente lo que Williams estaba sugiriendo. Como resultado de correspondencia previa con el presidente Frank D. Parry de la Misión Uruguaya, la Primera Presidencia estaba contemplando un cambio. El 17 de abril de 1956, el presidente Parry recibió aprobación para organizar una rama de la Misión Uruguaya en Lima y enviar dos misioneros al país si el gobierno otorgaba el permiso. Ese mismo día, Williams recibió la noticia de que el presidente Moyle vendría a Perú, y rápidamente comenzó a recopilar información sobre cómo los misioneros podrían ingresar legalmente al país.

El presidente Moyle llegó a Lima el 6 de julio de 1956, y dos días después organizó la Rama Lima con Williams como presidente y Moore como su consejero. Al día siguiente, el presidente Moyle se reunió con el ministro de justicia y religión, recibiendo instrucciones sobre cómo obtener el reconocimiento oficial de la Iglesia en Perú. Inmediatamente presentaron una petición formal para iniciar el proceso. Se les informó que los misioneros podían comenzar a predicar de inmediato. Los misioneros llegaron el 3 de agosto y se compró una casa para realizar reuniones. En menos de dos años, la Iglesia obtuvo el reconocimiento oficial.

Los misioneros tuvieron éxito en bautizar a varios investigadores, y en 1958 se organizó una segunda rama en Lima, además de adquirirse una segunda casa para ser utilizada como capilla. Se organizó una tercera rama en Toquepala, una comunidad minera en el sur de Perú donde trabajaban varias familias Santos de los Últimos Días estadounidenses. La comunidad les otorgó una capilla, que fue dedicada por el élder Spencer W. Kimball durante su visita en 1959. Este era el estado de la Iglesia cuando llegaron los Sharp.[11]

El servicio de los Sharps

El 8 de julio de 1959, el presidente Sharp tuvo una entrevista informal con el presidente McKay. El secretario del profeta llamó a Sharp, quien era reparador, y le dijo que el presidente McKay tenía una plancha que necesitaba ser arreglada. Después de entregarle la plancha, el presidente McKay le pidió que se sentara a conversar. Unos días después de la visita del presidente McKay, Sharp recibió una llamada del secretario del presidente Moyle pidiéndole que fuera a su oficina esa tarde, donde se le pidió oficialmente que sirviera como presidente de una misión que pronto sería organizada. La misión incluiría a Perú y Chile, que tenían cantidades similares de miembros. En esa reunión, se determinó que el nombre sería Misión Andes, y el presidente McKay sugirió que la sede estuviera en Lima, aunque quería que se establecieran oficinas oficiales en ambos países. Los Sharp llegaron a Lima el 6 de octubre de 1959 y se reunieron con Frederick Williams, quien había sido misionero junto con el hermano Sharp en Argentina entre 1926 y 1927.[12]

Después de un breve viaje a Uruguay y Argentina, los Sharp visitaron Chile el 29 de octubre, donde se llevó a cabo la primera de dos reuniones organizativas con el élder Harold B. Lee del Cuórum de los Doce Apóstoles. Luego, el 1 de noviembre, fueron a Lima, donde se realizó una segunda reunión para organizar la misión. En esta reunión, el élder Lee habló sobre la profecía del élder Ballard, la cual el presidente Sharp había escuchado y registrado. El élder Lee describió cómo el crecimiento de la Iglesia en Sudamérica había seguido las predicciones del élder Ballard y luego hizo su propia proyección: “En mi juicio, no hay misiones en el mundo que tengan tanto potencial como las misiones de Sudamérica. La obra continuará creciendo y aún no hemos visto el final del número de misiones que serán establecidas. Hay quienes verán el crecimiento futuro.”[13]

La hermana Sharp anotó en su diario que su esposo había estado presente en la entrega de dos profecías importantes relacionadas con la evolución de la Iglesia en Sudamérica.[14] Antes de partir, el élder Lee informó a los Sharp que su misión incluía no solo Chile y Perú, sino también Bolivia, aunque en ese momento no se enviarían misioneros a Bolivia.

La administración de una misión en dos países era difícil. Pasaban tres semanas en Perú y tres semanas en Chile, lo que les hacía sentir que nunca podían desempacar. El desafío administrativo más significativo era la distancia entre ambos países. También enfrentaron dificultades relacionadas con desastres naturales. A los dos meses de la organización de la misión, un terremoto golpeó Arequipa, Perú, causando muchas muertes y destruyendo numerosas viviendas. Sharp ofreció los servicios de los misioneros para traducir para los funcionarios del gobierno. Luego, cinco meses después, el 18 de mayo de 1960, un terremoto golpeó Chile y nuevamente desempeñó un papel clave en la obtención de suministros de la Iglesia para la zona. Fueron dos años de arduo trabajo con la mirada puesta en la eventual separación de la misión.[15]

A finales de 1960, el presidente Joseph Fielding Smith, su esposa Jessie Evans Smith y el élder A. Theodore Tuttle visitaron la misión. Después de un extenso recorrido, el presidente Smith reconoció que el área era demasiado grande para que una sola persona la administrara. Poco después de que los visitantes se marcharan, el presidente Sharp recibió una carta de la Primera Presidencia anunciando que la misión sería dividida. Esa división ocurrió el 1 de octubre de 1961 en una reunión celebrada en Lima. La parte peruana de la misión siguió llamándose la Misión de los Andes porque incluía tanto Perú como Bolivia. La Misión Chilena se convirtió en la sexagésima cuarta misión de la Iglesia.[16] Los Sharp sintieron alivio al ver las dos áreas separadas, ya que esto quitó una gran carga de sus hombros y les permitió concentrarse en la Iglesia en Perú.

Los Sharp se sintieron complacidos con el nombramiento del élder Tuttle como presidente de las misiones sudamericanas en 1961 y desarrollaron una estrecha amistad con él cuando los visitó junto con el presidente Joseph Fielding Smith. El élder Tuttle tenía un gran respeto por Sharp y su papel como pionero en Sudamérica, y durante su primera visita en diciembre de 1960 escribió: “Two weeks ago President Sharp was just a name. Now he is, in my opinion, a great man, a personal friend, one whom I look forward to associating with in the future.”[17] (Hace dos semanas, el presidente Sharp era solo un nombre. Ahora es, en mi opinión, un gran hombre, un amigo personal, alguien con quien espero asociarme en el futuro).

Los Sharp eran los más mayores y experimentados de todos los presidentes de misión en Sudamérica, con cincuenta y seis años. Todos los demás presidentes de misión estaban en sus finales de los treinta o principios de los cuarenta y tenían hijos pequeños. Los hijos de los Sharp eran adultos y, salvo uno, ya estaban casados cuando partieron hacia Perú. Además de la diferencia de edad, Sharp tenía una conexión histórica con la obra debido a su primera misión. El respeto del élder Tuttle fue correspondido por los Sharp: “It was really great to have Pres. Tuttle to coordinate our work… This really proved to be a great step forward in South America.”[18] (Fue realmente grandioso tener al presidente Tuttle coordinando nuestra labor… Esto realmente resultó ser un gran avance en Sudamérica). [18]

La Población Indígena

El tema que preocupaba e interesaba tanto al presidente Sharp como al élder Tuttle era la cuestión de los pueblos indígenas en Sudamérica. La Iglesia comenzó en Lima, en la costa del Pacífico, entre la población de origen europeo. Allí vivían los estadounidenses que formaron la base de la primera rama y donde se inició la obra misional. Sin embargo, tanto el presidente Sharp como el élder Tuttle consideraban que trabajar con la población indígena era una responsabilidad fundamental de la Iglesia en el Perú. Alcanzar ese objetivo resultaría más difícil de lo esperado.

Para entender el Perú, es necesario reconocer las diferencias entre los dos grupos raciales y culturales. La región costera que rodea Lima estaba poblada por europeos y mantenía fuertes rasgos culturales europeos. La población indígena residía principalmente en las áreas montañosas del interior. Un porcentaje significativo de la población de Lima tenía ascendencia mixta, pero aún conservaba rasgos culturales europeos. En consecuencia, los misioneros enseñaron y bautizaron a los descendientes de Lehi en Lima, pero para el élder Tuttle y el presidente Sharp eso no era suficiente. Querían introducir misioneros en las tierras altas, entre los pueblos indígenas puros y culturales. Incluso antes de venir a vivir a Sudamérica, el élder Tuttle había expresado sus deseos ante los estudiantes de la Universidad Brigham Young:

“Hermanos y hermanas, mi corazón responde a los anhelos de estos lamanitas. El Señor les ha hecho promesas. Él las cumplirá. Ellos merecen el evangelio de Jesucristo. Lo necesitan. Creo que el Señor quiere que tú y yo les llevemos este evangelio.”[19]

Llevar el evangelio a los pueblos indígenas se convirtió en un objetivo fundamental tanto para el élder Tuttle como para el presidente Sharp. Este deseo era tan fuerte que se convirtió en una carga sobre sus hombros.

“Debido a sus visitas al Perú, el élder Tuttle tomó plena conciencia de la manera en que los gentiles habían infligido sufrimiento a los pueblos indígenas. Durante su visita al Perú en diciembre de 1960, le entristeció el control que la Iglesia Católica tenía sobre la gente.”[20]

Mientras estaban en el Perú en octubre de 1961, el élder y la hermana Tuttle visitaron la tumba de Francisco Pizarro en la Catedral de San Francisco en Lima (La Catedral). Después de ver la tumba y otros huesos en las catacumbas bajo la iglesia, la hermana Tuttle exclamó:

“La gente hacía fila para tocar la madera de una cruz que, según se dice, tiene poder de sanación, en la Iglesia de La Merced. Sentí el deseo de poner mi brazo alrededor de un pequeño mendigo y decirle: ‘No estés tan triste. Todavía hay esperanza.’”[21]

El mes siguiente, los Tuttle regresaron al Perú para un recorrido misional. Fue durante esta gira cuando hicieron su primera visita a Cuzco, la antigua capital de los incas. También visitaron las ruinas de Machu Picchu. Fue un viaje memorable que comenzó con la experiencia de volar a Cuzco en un avión que tuvo que viajar a más de veinte mil pies de altura y no tenía cabina presurizada. Tuvieron que mantener un tubo de oxígeno en la boca para poder respirar. En Cuzco sintieron por primera vez los efectos de la gran altitud. La hermana Tuttle casi se desmayó al salir a recorrer la ciudad. Pero disfrutaron de la ciudad de Cuzco, y las ruinas de Machu Picchu fueron impresionantes:

“Las palabras no pueden describir la grandeza del paisaje impresionante.”

Para los Tuttle, igualmente notables eran los pueblos indígenas. Se sintieron “tristes al ver la condición de los indígenas.” Dos días después, en un discurso dirigido a los misioneros, el élder Tuttle habló por primera vez sobre los sentimientos de opresión y maldad que parecían estar presentes en Sudamérica:

“Oramos para que el Señor contenga el mal y los dirija hacia aquellos que están buscando la verdad… He visto el espíritu del Espíritu Santo y el espíritu del Diablo en acción. Somos las manos y la voz del Señor, sus siervos. No debemos fallar.”[22]

Ese sentimiento alcanzó su punto máximo el 12 de diciembre de 1961, en la primera reunión de presidentes de misión celebrada después de la llegada de los Tuttle. El élder Tuttle había escrito recientemente al élder Harold B. Lee sobre su percepción:

“La obra va bien, pero el poder del adversario está presente continuamente. Se puede observar por todas partes. Parece tener tal poder sobre la vida de estas personas, tanto entre los altos como entre los bajos, que se requiere vigilancia constante, así como oración y fe, para estabilizar a los santos y misioneros y avanzar en la obra aquí. A veces parece que un velo de oscuridad y maldad cuelga pesadamente sobre esta tierra y su gente, y amenaza con sofocar la luz de la verdad que recientemente ha sido encendida en esta tierra oscura.”[23]

Al final de la conferencia de tres días, se realizó una oración especial en la que el élder Tuttle oró para que el velo de oscuridad fuera levantado del continente. Se despidieron con gran emoción cuando los presidentes partieron. Mable Palmer, de la Misión Chilena, describió sus sentimientos después de esa experiencia:

“Desde ese día en adelante, la obra proselitista comenzó a avanzar a un ritmo sin precedentes. Tal poder y fe dejaron una impresión en todos los presentes que nunca olvidarán.”[24]

El élder Tuttle comprendió que no era aconsejable avanzar demasiado rápido en el Perú. Después de hablar sobre la mejor manera de abordar la obra misional, el élder Tuttle sugirió al presidente Sharp que continuara concentrando la obra misional en la ciudad de Lima y las áreas costeras para construir una organización fuerte antes de expandirse hacia el interior. Una vez logrado esto, podrían avanzar con cautela hacia las tierras altas.[25] En febrero de 1962, el élder Tuttle informó a la Primera Presidencia que en la mayoría de las misiones no estaban enseñando a los lamanitas. En su discurso en la Conferencia General de abril de 1962, apenas mencionó a los lamanitas.[26]

Pero el hecho de no estar haciendo más por la población indígena siguió siendo una frustración. El presidente Sharp decidió enviar a dos misioneros a Cuzco para establecer la Iglesia en la zona. Él y Fawn viajaron a Cuzco el 30 de octubre de 1961, donde encontraron una propiedad para alquilar y establecer la primera rama en la ciudad. No se esperaba un gran crecimiento.[27]

Quizás la mayor expresión de amor y preocupación por la población indígena ocurrió en la conferencia de presidentes de misión celebrada en el Perú en junio de 1962. Mientras los presidentes de misión y sus esposas exploraban las ruinas incas de Machu Picchu, reflexionaron sobre la grandeza de la civilización que había creado ese impresionante asentamiento. En su reunión matutina de testimonios en la montaña, la mayoría habló sobre cómo la experiencia había impactado su testimonio. En esta reunión, el élder Tuttle resumió la mayoría de sus pensamientos al hablar sobre su responsabilidad hacia los pueblos indígenas:

“Siento una sensación de urgencia con respecto a la obra, la necesidad de cumplir las promesas que se han hecho en el Libro de Mormón, porque somos nosotros quienes debemos hacerlo, cuando ellos vuelvan nuevamente al evangelio y sean restaurados a su lugar original. He sentido una gran tristeza, simpatía y ternura particular por estas personas debido a las condiciones en las que han vivido… Cuando vemos a estas personas actuando como bestias de carga, sin ninguna esperanza, y nos damos cuenta de que somos nosotros quienes dirigimos a los misioneros para borrar todo esto. Es una gran responsabilidad que recae sobre nosotros.”

Luego bendijo la tierra en una oración, llamando a Sudamérica “esta tierra de los lamanitas.” Pidió que ellos, como presidentes de misión, tuvieran una “visión de Tu obra, de lo que debemos hacer y cómo debemos organizarnos y proceder para que podamos hacer mejor lo que Tú nos has llamado a hacer.” El Elder Tuttle expresó urgencia en comenzar a trabajar más con la población no europea.[28]

Durante esta conferencia, el presidente y la hermana Sharp recibieron una carta informándoles que pronto serían relevados. La hermana Tuttle explicó cómo esta noticia afectó a todos los presentes:

«Este fue un anuncio muy conmovedor para todos los presidentes de misión, pues todos comprendieron que algún día enfrentarían lo mismo». [29]

Fue un día difícil y emotivo para los Sharp. Había pasado un año desde el fallecimiento de su hija Darlene, y la presión y el trabajo de dirigir la misión habían ayudado a aliviar algunas de las dificultades de esa difícil experiencia. Ahora regresarían a casa y experimentarían el dolor por la muerte de su hija, que se había aliviado al estar tan lejos.

Tuvieron que partir antes de lo previsto cuando el élder Gordon B. Hinckley les informó de problemas en su tienda. [30] Debido a la liberación anticipada de los Sharp, el élder Tuttle viajó a Perú y presidió la misión durante dos semanas. Fue algo que lo emocionó. Dado que fue llamado al Primer Consejo de los Setenta a temprana edad, no tuvo la oportunidad de servir como presidente de misión. Había pasado los últimos dos años hablando sobre la obra misional y los programas misionales, pero no tuvo la oportunidad de incorporar sus propias ideas. Aunque solo fueron dos semanas, fue una experiencia gratificante tanto para él como para la hermana Tuttle. Llegó a Perú el 17 de agosto e inmediatamente comprobó el funcionamiento de la misión. Su evaluación fue positiva:

«El presidente Sharp es un gran organizador y tiene todo en perfecto orden … El presidente Sharp y Fawn han hecho un trabajo maravilloso en esta misión, aunque aún quedan muchos problemas por resolver». [31]

El día que los Sharp se marcharon, el élder Tuttle se reunió con los élderes supervisores y les habló sobre cómo conseguir más bautismos. En esencia, incorporó el programa del presidente Fyans en Uruguay.

“Pasé el día cambiando cosas; el presidente Sharp ha sentado una base excelente. Ahora necesitamos bautizar”.

El 23 de agosto, sorprendió a algunos élderes que dormían temprano en la mañana cuando deberían haber estado despiertos. Luego, tuvo una segunda reunión con los élderes supervisores, donde habló sobre la necesidad de un programa para miembros y la importancia de considerar la organización de una estaca. El 25 de agosto, presentó al mismo grupo el programa para miembros/misioneros del presidente Fyans (programa de Canal 5). Al observarlo, la hermana Tuttle reconoció la importancia de esta experiencia para él:

“Fue una verdadera alegría para él estar tan cerca de la obra misional… Siente que realmente ha aprendido mucho”. [32]

Los Nicolaysen

Sin embargo, el tiempo fue demasiado corto para el élder Tuttle. El presidente Sterling Nicolaysen y su esposa, Vivian, junto con sus tres hijos, llegaron a Lima el 31 de agosto de 1962. Durante los días siguientes, el presidente y la hermana Tuttle capacitaron a los Nicolaysen. La evaluación del élder Tuttle sobre los Nicolaysen fue positiva. “Él tiene la filosofía correcta y el espíritu adecuado. Al menos, es como el mío, y nos llevamos bien”. [33]

Había similitudes entre ambos. Nicolaysen era administrador escolar y le encantaba enseñar. Había servido en el ejército durante la Segunda Guerra Mundial, al igual que el élder Tuttle. Su experiencia en la Misión Hispanoamericana justo después de la guerra le inculcó la convicción de la capacidad de los miembros locales para dirigir la Iglesia. Durante varias horas hablaron sobre los programas que el élder Tuttle creía que funcionarían en Perú. El primero era entregar las ramas a los líderes locales. El presidente Sharp había postergado esta actividad para que el presidente Nicolaysen pudiera hacerlo todo de una vez. El élder Tuttle tenía una lista de las ramas y sugerencias de posibles presidentes de rama. En las seis semanas siguientes, reorganizaron diez ramas y nombraron líderes nativos en cada unidad. «Así que nos lanzamos de lleno a la siguiente fase del desarrollo misional: la capacitación de los líderes miembros». [34]

El presidente Nicolaysen siguió el modelo establecido por el presidente Sharp y el élder Tuttle. Creía que era necesario fortalecer las unidades de la Iglesia que ya operaban antes de abrir nuevas áreas, particularmente en las tierras altas, donde residía la mayoría de los pueblos indígenas. Declaró: «Todo esto formaba parte de un principio sólido que dicta que primero debemos ir a donde haya personas con cierta predisposición cultural para recibir a la Iglesia, interesadas en las cosas que la Iglesia ofrecería social y organizativamente». [35]

Su primer año lo dedicó a convocar a líderes locales y a permitirles adquirir experiencia. Durante su segundo año, el presidente Nicolaysen perfeccionó los programas locales incluyendo capacitación adicional. Luego, durante su tercer año, intensificó la capacitación y envió más misioneros a la sierra peruana. El presidente Nicolaysen sabía que la expansión de la Iglesia en esas zonas no sería fácil. La población indígena peruana aún sufría una discriminación significativa. La conexión con la cultura indígena era un obstáculo para su integración en la cultura peruana. «Cuando la gente viene de la sierra, si deja atrás la vestimenta indígena —la de los indígenas—, se esfuerza, si no por hacerse pasar por no indígenas, al menos por dejar de lado su origen indígena». El presidente Nicolaysen era plenamente consciente de que enviar misioneros a zonas donde vivían indígenas era significativamente diferente a enviarlos a otras zonas del Perú. Los problemas sociales y físicos, como la desnutrición y la educación limitada, sumados a la discriminación, sugerían la necesidad de adoptar un enfoque diferente en estas zonas. [36]

El élder Tuttle comprendió estas preocupaciones, pero aún creía que podían hacer más con los pueblos indígenas. En febrero de 1962, expresó su frustración a la Primera Presidencia porque, después de dos años en Sudamérica, todavía participaban en actividades limitadas con los lamanitas. [37] Durante la visita del presidente Hugh B. Brown a Cuzco en febrero de 1963, el élder Tuttle expresó su preocupación por la Iglesia en esa región. El 7 de febrero, en una reunión en Cuzco con sesenta y siete personas, de las cuales solo veinte eran miembros, el presidente Brown se hizo eco de la preocupación del élder Tuttle: «Aunque había muchos hombres presentes en la reunión, solo había unos pocos que parecían tener la ‘apariencia mormona’ o parecían ser líderes potenciales». Dos días después, al hablar con los cuatro misioneros en la ciudad, el presidente Brown sugirió que «la oposición era claramente evidente y la condición de la gente era indescriptible». Los misioneros necesitaban reconocer continuamente que la sangre de Israel estaba entre el pueblo, y necesitaban ser buscados. El presidente Brown creía que «Lehi, Nefi, Mormón, Moroni y otros profetas que estaban del otro lado anhelaban que sus descendientes escucharan y aceptaran el Evangelio». Declaró que algunos de los grandes hombres y mujeres de la tierra se encontraban en Cuzco. Al concluir esta reunión, los misioneros se arrodillaron con sus líderes, y el élder Tuttle «invocó la bendición del Señor sobre los misioneros, Cuzco y la gente de allí, para que el Señor prosperara la obra y conmoviera el corazón de la gente con respecto a su mensaje». [38]

La hermana Tuttle sintió que la bendición tuvo el efecto inmediato de disipar la triste tristeza y traer un rayo de luz y esperanza a esta gente. El presidente Brown también sintió el cambio: «El presidente dijo que le esperaba un gran futuro a Cuzco y que, aunque se había sentido algo deprimido los dos primeros días, ahora veía una gran esperanza para la obra de la Iglesia en esta ciudad». [39] El presidente Brown había expresado sus profundos sentimientos hacia Perú en una conferencia misional celebrada previamente en Arequipa, en la que exhortó a los misioneros a tener una actitud positiva hacia Perú y a comprender la importancia de servir en esta parte del mundo. Sugirió que muchos podrían haberse sentido decepcionados con su llamamiento, pero no deberían haberlo estado. El presidente Brown dijo: «Creo sinceramente en mi corazón que en Sudamérica tienen la cosecha más abundante que cualquier otra parte del mundo. Puedo estar equivocado, pero me parece que el Señor está listo para rescatar a esta nación, sacarla de las garras del diablo y ponerla en sus manos». [40]

Aunque el élder Tuttle ya sentía un profundo amor por Perú, sus sentimientos pronto se intensificaron. Su hijo David recibió su llamamiento misional a la Misión de los Andes y fue ordenado élder por el presidente Brown durante esta visita. Pasó once meses de su misión en la ciudad de Cuzco, y su amor por la zona, al igual que el de toda la familia Tuttle, aumentó. David partió un año antes, a los dieciocho años, pues ya vivía en Sudamérica. La despedida se celebró en Uruguay el 3 de marzo, y el élder Tuttle y David partieron hacia Perú al día siguiente, con escalas en Paraguay y Bolivia. David estuvo en Lima por un breve tiempo y luego fue asignado a Cuzco.

La visita del presidente Brown marcó un aumento significativo en las actividades hacia los pueblos indígenas. Este cambio se puede apreciar en el aumento de la actividad del élder Tuttle hacia esta población. En mayo de ese año, recibieron la aprobación para abrir escuelas de la Iglesia en Chile, lo que el élder Tuttle consideró «el mayor avance para los lamanitas en este país desde que se introdujo el Evangelio». [41] Luego, el 30 de mayo, pidió a su asistente Donald Cazier y al élder Quinn Gardner, misionero de la Misión Uruguaya, que visitaran Ecuador y Colombia de regreso a casa después de sus misiones con el fin de determinar la viabilidad de enviar misioneros a esos dos países. A esto le siguió la visita del élder Tuttle a Ecuador en octubre. Le gustó la capital indígena, Quito, y la describió como «vigorosa y vital, y la mayoría de la gente es lamanita o una mezcla de ambos». Consideró que «casi todas las zonas de la ciudad podrían ser visitadas. Hay muchos lamanitas aquí, y la mayoría son personas de buen aspecto». [42]

Lamentablemente, la tragedia también azotó a la Iglesia de la zona poco después de la visita del presidente Brown. Se permitió a los misioneros regresar a casa, y dos misioneros de la Misión Uruguaya, el élder Phillip Styler y el élder Randy Huff, visitaron las ruinas de Machu Picchu. Se separaron brevemente, y el élder Styler resbaló y cayó a un río cercano. Durante varios días, equipos de búsqueda rastrearon la zona. Su cuerpo fue descubierto río abajo de las ruinas ocho días después. Fue un momento muy difícil para todos los involucrados, especialmente para el presidente Nicolaysen, quien permaneció en la zona durante todo el tiempo. El élder Styler fue enterrado en Perú, y los Tuttle visitaban su tumba periódicamente. [43]

Bolivia

Ecuador era un lugar que interesaba al élder Tuttle, pero su principal objetivo era llevar misioneros a Bolivia. Bolivia había atraído a la Iglesia durante mucho tiempo. Los élderes Ballard y Pratt también habían ido a Bolivia de camino a casa. El presidente Sharp, en su camino de regreso de su misión en 1928, había ido de Argentina a Bolivia, pasando varios días distribuyendo folletos y trabajando. Quedó gratamente impresionado: “Encontré personalmente más receptividad al hablar con ellos, primero distribuyendo folletos en La Paz, Bolivia, en ese momento, que nunca antes en Argentina.” [44] Bolivia fue visitada varias veces cuando los misioneros partieron de Argentina y Uruguay regresando a sus hogares en los Estados Unidos.

Las Autoridades Generales en Salt Lake City estaban interesadas en Bolivia y sorprendieron al presidente Sharp cuando fue asignado a Lima como el nuevo presidente de la Misión de los Andes al indicarle que Bolivia estaría dentro de su misión. Le dijeron que debía ir a Bolivia “a nuestra discreción, a medida que avanzáramos con la obra en los otros países, procederíamos en Bolivia.” [45]

En enero de 1960, los Sharp realizaron su primer viaje a Bolivia. El presidente Sharp se reunió con la hermana Alwina Hulme, una miembro de la Iglesia que había sido bautizada en Argentina. En ese momento, ella trabajaba para las Naciones Unidas en La Paz, por lo que pudo programar una visita del presidente Sharp con el ministro de Relaciones Exteriores para recopilar información sobre lo que se requería para ingresar legalmente al país. El presidente Sharp también buscó una casa en La Paz para alquilarla como capilla. [46] Regresó a Perú, creyendo que la Iglesia se establecería pronto en Bolivia. Pero las actividades de iniciar una misión en Perú y Chile ocuparon el tiempo del presidente Sharp, y la siguiente vez que fue a Bolivia fue dos años después. El 5 de febrero de 1962, regresaron a La Paz con todos los documentos listos para entregarlos en la oficina del ministro y registrarse legalmente en el país. La experiencia fue una decepción. Después de ser enviados de oficina en oficina, un abogado finalmente les informó que necesitaban un documento adicional de Salt Lake City, y que debía ser el original, no una copia. “Nuestros líderes en Salt Lake tendrán que decidir qué quieren hacer a continuación.” Los misioneros que estaban listos para ir a Bolivia permanecieron en Perú para abrir nuevas ciudades. [47] El privilegio de enviar misioneros a Bolivia recaería en su sucesor, el presidente Nicolaysen.

El primer viaje del élder Tuttle a La Paz fue en mayo de 1962. Se reunió con la hermana Alwina Hulme y disfrutó de la visita. Quedó impresionado con la ciudad: “Podríamos fácilmente poner a seis misioneros allí con mucho por hacer. Será difícil, pero la gente está allí y necesita el mensaje de la obra, aunque necesitaremos algunos misioneros sanos.” [48] En marzo del año siguiente, pasó por Bolivia mientras llevaba a su hijo David a su misión en Perú. Inmediatamente notó a la población nativa: “Hay lamanitas por todas partes, muy similar a Cuzco, que es tan parecido a La Paz que podrían ser ciudades gemelas.” [49]

El presidente Nicolaysen dedicó mucho tiempo a Bolivia. A mediados de septiembre de 1962, pasó ocho días en Bolivia trabajando en el problema del registro de la Iglesia. Luego, el 8 de octubre de 1963, el élder Tuttle y el presidente Nicolaysen visitaron a su abogado en La Paz y fueron informados de que el permiso estaba pendiente. El élder Tuttle declaró: “Está listo para el Evangelio. Hay un gran interés entre todos aquellos a quienes visitamos sobre lo que estamos enseñando y en lo que creemos.” El permiso finalmente se obtuvo en noviembre de 1964. Unos meses después, el élder Tuttle declaró a la Primera Presidencia: “Ahora la rama tiene treinta miembros, que son personas con capacidad de liderazgo.” El presidente Nicolaysen envió a los primeros misioneros a Bolivia el 24 de noviembre de 1964. [50]

Progreso

El progreso con los pueblos indígenas se observó en otras partes de Sudamérica. Un mes después de que se abriera la Iglesia en Bolivia, se enviaron misioneros por primera vez al interior de Paraguay, donde hicieron contacto con la tribu Tavítera. Los misioneros habían estado en Paraguay desde 1948, pero solo habían estado enseñando a personas de ascendencia europea en la capital, Asunción. [51] Se habían mantenido discusiones sobre trasladarse a áreas con población indígena, pero no se había tomado ninguna acción. Durante la visita del presidente Hugh B. Brown a Paraguay en 1963, visitaron un sitio turístico que incluía una aldea indígena guaraní típica abierta a los turistas, donde las mujeres nativas vestían con atuendos “nativos” mucho más limitados de lo esperado. Todos estaban nerviosos hasta que el presidente Brown hizo que todos se sintieran cómodos con numerosos comentarios humorísticos sobre la aldea. Fue una experiencia que hizo que los Tuttle y los demás en el grupo apreciaran el humor y la humanidad del presidente Brown. Durante esta visita, mantuvieron discusiones serias sobre la importancia de abrir la obra misional a los pueblos indígenas. [52]

El élder Tuttle finalmente se sintió complacido con el progreso de la obra. Había alcanzado uno de sus objetivos, que era abrir la obra misional en Bolivia. Con la actividad avanzando en Ecuador, creía que finalmente las promesas a los hijos del Libro de Mormón comenzarían a cumplirse de manera significativa. Marné Tuttle escribió lo siguiente al presidente y la hermana Nicolaysen: “Ted está fascinado con lo que vio y las posibilidades de trabajar más directamente con los lamanitas, como ustedes saben.” [53]

Iban a recibir la visita de dos Autoridades Generales que tenían un gran interés en las actividades de la Iglesia en relación con los pueblos indígenas. El primero era el mejor amigo y confidente del élder Tuttle, el élder Boyd K. Packer. El propósito oficial de la visita era examinar las necesidades y posibilidades de establecer un centro editorial en Sudamérica para la producción de literatura de la Iglesia. Sin embargo, el élder Packer tenía un gran interés en las poblaciones indígenas porque había sido maestro en las primeras clases de seminario para nativos americanos en Brigham City, Utah. Disfrutó su visita a Perú. Había formado parte del Comité Lamanita de la Iglesia durante varios años, lo que aumentó su interés en las poblaciones indígenas. El élder Tuttle había hablado a menudo con él sobre lo que intentaba hacer en Sudamérica. Ahora era la oportunidad del élder Packer de verlo en persona.

El élder Boyd K. Packer en las ruinas incas.

Una experiencia conmovedora del viaje ocurrió en Perú durante una reunión sacramental en Cuzco. El élder Packer notó a un niño nativo de seis años que había entrado a la reunión. Estaba claramente hambriento porque, a medida que avanzaba la reunión, se fue acercando lentamente a la mesa sacramental, donde estaba el pan del sacramento. Los miembros de la congregación se sintieron avergonzados e intentaron disuadirlo y sacarlo discretamente de la capilla. Después de un tiempo, el élder Packer hizo un gesto para que el niño se acercara, y él lo hizo. El élder Packer lo sentó en su regazo y luego en la silla junto a él, que había sido ocupada por el élder Tuttle, quien estaba hablando. Esperaba que este acto enseñara una lección a la congregación sobre el orgullo. Observemos el comentario del élder Packer sobre lo que sintió en ese momento:

“Sentí que tenía a todo un pueblo en mis brazos… Una voz desde el polvo, quizá el polvo de esos pequeños pies, ya ásperos, me susurró que este era un hijo del convenio, del linaje de los profetas… He estado en Cuzco desde aquel tiempo y ahora veo a este pueblo, a quienes tuve en mis brazos, venir para bautizarse, para predicar, para presidir.”

Este viaje fue importante para el élder Packer, ya que amplió su interés hacia el sur para ver el cumplimiento de las bendiciones del Libro de Mormón en las poblaciones indígenas. [54]

La actividad con los pueblos indígenas recibió un énfasis significativo con la visita del élder Spencer W. Kimball en junio de 1964. Él tenía una responsabilidad específica dentro del Cuórum de los Doce de trabajar con la población indígena. La mayor parte de su atención había estado dirigida a los nativos norteamericanos, pero esta visita le permitió conocer a la población indígena de Sudamérica. En cada país al que fue, predicó a todas sus audiencias sobre la necesidad de expandir la obra misional a todos los pueblos indígenas. Él y su esposa, Camilla, incluso entretuvieron a líderes de distrito y de rama en Brasil con una canción de guerra de los indios americanos. La visita a Bolivia fue especial para el élder Kimball. Declaró que disfrutó más estar en la presencia de tantos miembros indígenas que su reunión con el presidente de Perú. Predijo el crecimiento de la Iglesia en Bolivia. Enfatizó que ambas Américas eran Sion y comparó los dos continentes con las dos grandes alas de Sion. [55]

Su viaje a Perú incluyó la visita a un pueblo de particular interés. El élder Tuttle se dio cuenta de que el tipo de obra misional que se realizaba con la población de ascendencia europea en Sudamérica no funcionaría con las poblaciones indígenas. Llevó al élder Kimball a la ciudad de Huánuco, en el Valle del Huallaga, y le mostró un programa que estaba ayudando a la población nativa. Un inmigrante alemán llamado Walter Fiedler había comprado un gran terreno y lo estaba utilizando para enseñar habilidades laborales a los indígenas. Se había unido a la Iglesia y había construido una capilla en su propiedad, donde realizaba servicios religiosos con regularidad. El élder Kimball estuvo allí un domingo y disfrutó de las reuniones. Después de la Iglesia, fueron a ver un taller especial llamado “Taller Mormón.”

El élder Kimball fue guiado a un taller “donde se enseña a los jóvenes a fabricar bancos y mesas económicas para la gente de aquí. En la parte trasera, planean instalar un lavadero en la cocina para enseñar a las mujeres a cocinar. Tienen una máquina de coser y una máquina de tejer. Muchas de las pequeñas mujeres trajeron su bordado para mostrar los pañuelos y delantales que estaban haciendo. Muy orgullosas.” [56]

El crecimiento de la Iglesia entre los pueblos indígenas había avanzado hasta el punto de que el élder Tuttle decidió enfocar su discurso en la conferencia general de abril de 1965 en la Iglesia en los Andes. Comenzó su discurso describiendo la vida de estos pueblos en los Andes, incluyendo la pobreza que existía. Sugirió que este nivel de pobreza no existía en la época del Libro de Mormón. Describió la grandeza de las civilizaciones indígenas y sugirió que los problemas de subyugación eran el resultado tanto de los fracasos gubernamentales como religiosos en reconocer el valor de estas personas. Indicó que solo recientemente la Iglesia había comenzado a trabajar con las poblaciones indígenas, pero que los programas de la Iglesia ofrecían la mayor esperanza tanto para el bienestar espiritual como físico de estas personas. Concluyó declarando que “el día del lamanita está cerca.” Pidió las bendiciones del Señor para que los miembros de la Iglesia puedan “ayudar a nuestros hermanos, los lamanitas, en su esfuerzo por alcanzar su destino.” [57]

Conclusión

Cuando el élder Tuttle dejó Sudamérica en 1965, se sintió satisfecho de que se habían logrado algunos avances para introducir el evangelio a los descendientes de Lehi. Pudo informar a la Primera Presidencia que había una rama con treinta miembros en La Paz y que los misioneros estaban en Cochabamba. Pronto se enviarían misioneros a Ecuador, Venezuela y Colombia. Sin embargo, él esperaba haber hecho más.

Tenía una fuerte convicción de que el sistema educativo de la Iglesia en Chile pronto se expandiría a Perú y Bolivia, y que esto serviría como un medio para mejorar la vida de los pueblos indígenas de Sudamérica. Al regresar a Salt Lake City, fue asignado al Comité Lamanita de la Iglesia bajo la dirección del élder Kimball. Sin embargo, este comité estaba principalmente enfocado en las actividades de la Iglesia entre los nativos americanos de los Estados Unidos. Esto a menudo lo frustraba, y recordaba regularmente a los demás miembros del comité que “por cada lamanita en los Estados Unidos, había dieciséis en Sudamérica—en Bolivia, Perú y Ecuador.”

Más tarde, regresó a Sudamérica como administrador de la Iglesia y vivió en Ecuador durante casi dos años. Allí pudo trabajar más seriamente en los asuntos relacionados con los pueblos indígenas de Sudamérica. Sin embargo, cuando dejó Sudamérica nuevamente, lo hizo con la preocupación de no haber podido hacer lo suficiente. Fue un tema que lo inquietó hasta su muerte en 1986. [58]

Referencias:

1 Perú formó parte de la Misión Uruguaya hasta 1959. Chile estaba conectado a la Misión Argentina.

2 La información sobre los Sharp proviene del diario y la historia oral de J. Vernon Sharp (diario de J. Vernon Sharp, Biblioteca de Historia de la Iglesia, Salt Lake City; J. Vernon Sharp, entrevista oral, entrevista de Gordon Irving, diciembre de 1972, James Moyle Oral Programa de Historia, Biblioteca de Historia de la Iglesia).

3 Para un tratamiento de los Incas, ver Brian S. Bauer, Ancient Cuzco: Heartland of the Inca (Austin: University of Texas Press, 2004).

4 Ver Richard L. Burger y Lucy Salazar, eds., Machu Picchu: Revelando el Misterio de los Incas (New Haven, CT: Yale University Press, 2004).

5 Para una historia de Perú, ver Peter F. Klarén, Peru: Society and Nationhood in the Andes (Nueva York: Oxford University Press, 2000).

6 Parley P. Pratt, La autobiografía de Parley P. Pratt , ed. Scott Facer Proctor y Maurine Jensen Proctor (Salt Lake City: Desert Book, 2000), 503–4.

7 Melvin J. Ballard, en Conference Report, octubre de 1926, págs. 38–39.

8 Frederick S. Williams y Frederick G. Williams, From Acorn to Oak Tree (Fullerton, CA: Et Cetera Graphics, 1987), 289.

9 Para conocer la historia de la familia Williams en Perú, véase Williams, From Acorn to Oak Tree , 289–301.

1 0 Williams y Williams, From Acorn to Oak Tree , 299–300.

1 1 Williams y Williams, From Acorn to Oak Tree , 295, 299.

12 Sharp, entrevista oral, 43–48.

13 Fawn Hansen Sharp, Life History of Fawn Hansen Sharp (np: nd), 31 de octubre de 1959.

14 Hansen, Life History , 1 de noviembre de 1959.

15 Sharp, entrevista oral, 52–53.

16 Sharp, entrevista oral, 68; “Historia Manuscrita de la Misión Sudamericana”, 1 de octubre de 1961.

17 A. Theodore Tuttle, discurso de la conferencia misionera, Lima, Perú, 23 de diciembre de 1960; copia en poder del autor.

18 Fawn Hansen Sharp, Life History , 9 de abril de 1961.

19 A. Theodore Tuttle, “The Power of the Gospel”, Discursos del año de la Universidad Brigham Young, 1961 (Provo, UT: Universidad Brigham Young, 1961), pág. 7.

20 A. Theodore Tuttle a Marné Tuttle, 16 de diciembre de 1960; copia en poder de Marné Tuttle.

21 Marné Tuttle, diario, 2 de octubre de 1961.

22 “Historia Manuscrita de la Misión Sudamericana”, 28 de noviembre de 1961; Marné Tuttle, diario, 28 de noviembre de 1961; 1 de diciembre de 1961.

23 A. Theodore Tuttle a Harold B. Lee, 30 de noviembre de 1961; copia en poder del autor.

24 Mable Johansen Palmer, My Life’s Adventure (Lethbridge, Canadá: impresión privada), 108.

25 Sharp, entrevista oral, 71.

26 A. Theodore Tuttle a la Primera Presidencia, 19 de febrero de 1962; copia en poder del autor; A. Theodore Tuttle, en Conference Report, abril de 1962, págs. 120–23.

27 Sharp, Life History , 2 de noviembre, 17–19, 1961; Tuttles a “Dear Friends”, 21 de marzo de 1962; en posesión de Marné Tuttle.

28 Marné Tuttle, cuadernos, 1962.

[29] Tuttle, “Manuscript History of the South American Mission”, 2 de julio de 1962.

[30] Sharp, Life History , 21 de agosto de 1962.

[31] “Historia Manuscrita de la Misión Sudamericana”, 17 de agosto de 1962.

[32] Marné Tuttle, diario, 24 de agosto de 1962; “Historia manuscrita de la Misión Sudamericana”, 23–26 de agosto de 1962.

[33] A. Theodore Tuttle, diario, 1 de septiembre de 1962; “Historia Manuscrita de la Misión Sudamericana”, 1 de septiembre de 1962.

[34] Sterling Nicolaysen, entrevista oral, entrevista realizada por William G. Hartley, 1972–73, pág. 33, Programa de Historia Oral James Moyle, Biblioteca de Historia de la Iglesia.

[35] Nicolaysen, entrevista oral, 40.

[36] Nicolaysen, entrevista oral, 36.

[37] A. Theodore Tuttle a la Primera Presidencia, 19 de febrero de 1962; copia en poder del autor.

[38] “Historia Manuscrita de la Misión Sudamericana”, 7 de febrero de 1962.

[39] “Historia Manuscrita de la Misión Sudamericana”, 9 de febrero de 1963; Marné Tuttle, diario, 9 de febrero de 1963.

[40] “Manuscript History of the South American Mission”, 12 de febrero de 1963. Una transcripción de parte del discurso se encuentra en un apéndice a una descripción de la visita del presidente Brown en esta fecha. El discurso, sin embargo, se dio el 5 de febrero de 1963.

[41] “Manuscript History of the South American Mission”, 29 de mayo de 1963. Quinn Gardner, entrevista oral, entrevista de Mark L. Grover, 9 de junio de 2001, Montevideo, Uruguay; copia en poder del autor.

[42] “Historia Manuscrita de la Misión Sudamericana”, 1, 3 de octubre de 1963.

[43] “Historia Manuscrita de la Misión Sudamericana”, 22 de mayo de 1963.

[44] Sharp, entrevista oral, pág. 34. Para obtener una descripción del viaje, consulte los diarios de J. Vernon Sharp, Biblioteca de Historia de la Iglesia.

[45] Sharp, entrevista oral, 34.

[46] James Vernon Sharp, Historia de vida de James Vernon Sharp (1988), 51–52.

[47] Sharp, Life History , 5 y 6 de febrero de 1962.

[48] “Historia Manuscrita de la Misión Sudamericana”, 23 de mayo de 1962.

[49] “Historia Manuscrita de la Misión Sudamericana”, 6 de marzo de 1963.

[50] “Historia Manuscrita de la Misión Sudamericana”, 8 de octubre de 1963; Nicolaysen, entrevista oral, 40.

[51] Néstor Curbelo, Historia de los Santos de los Últimos Días en Paraguay: Relatos de pioneros (Buenos Aires: privately published, 2003), 17–30.

[52] “Historia Manuscrita de la Misión Sudamericana”, 18 de enero de 1963; A. Theodore Tuttle a la Primera Presidencia. No hay fecha en la carta, pero fue escrita después de junio de 1965; copia en poder de Marné Tuttle.

[53] Marné Tuttle a Sterling y Vivian Nicolaysen. No hay fecha en la carta, pero fue escrita después de la conferencia de presidentes de misiones en São Paulo en marzo de 1962; copia en poder de Marné Tuttle.

[54] Boyd K. Packer, That All May Be Edified (Salt Lake City: Bookcraft, 1982), 134–36.

[55] Marné Tuttle, diario, 10 de junio de 1964.

[56] Marné Tuttle, diario, 14 de junio de 1964.

[57] A. Theodore Tuttle, en Conference Report, abril de 1965, 29–31.[58] Primera Presidencia a A. Theodore Tuttle, 29 de julio de 1965; copia en poder de Marné Tuttle; A. Theodore Tuttle, entrevista oral, 1972, 1977, 171.

Traducción libre, extraída de:

Mark L. Grover, “Peru: Fulfilling the Prophecies,” in A Land of Promise and Prophecy: Elder A. Theodore Tuttle in South America, 1960–1965 (Provo, UT: Religious Studies Center, Brigham Young University, 2008), 232–60.

Para leer el artículo original en ingles, ingresa al siguiente enlace:

Deja un comentario